「自律神経=体の働きをコントロールする」

あなたの体は、寝ている時も心臓は動いている。体温や血圧は、一定に保たれているように維持されている。このような働きは、ホメオスターシスという。とても不思議な機能です。

人間の体は小宇宙だ。ホメオスターシスを保つのに頑張っているのが自律神経だ。

神経というと、頭に浮かぶのは、運動神経だろう。自分の意思で動かせられないのが、自律神経だ。運動神経は、腕をあげる時に頭が命令を神経に指令を送って初めて腕が動く。

大事なのでもう一度言うが、自律神経は、自分の意思では動かない。心臓に「ゆっくり動け」と命令しても動かない。

「2っの自律神経が、体の動きを円滑にしてくれる」

①交感神経②副交感神経に分けられる。「交感神経=活動する神経」日常生活で心臓や血管の働きを高める神経。精神的な活動を活発にする。

「副交感神経=休息する神経」睡眠やリラックスるす時に使う神経。

体を円滑に動かす為に、交感神経(アクセル)と副交感神経(ブレーキ)は、お互いにリズムを取っている。副交感神経は車で言えば、ブレーキ。眠る時などに脳からリラックスホルモンを出す時に働く。

しかし、緊張でアクセル(交感神経)が強く働くと、副交感神経の働きが抑えられて、ブレーキを踏みながらアクセルも踏んでいる。「眠れない、寝てもすぐに目が覚めてしまう」ことになる。

「大脳が自律神経に作用する」

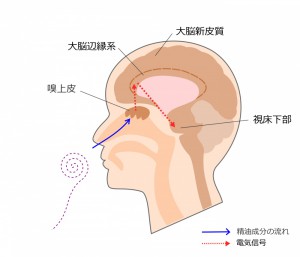

脳(視床下部・大脳辺縁系・大脳皮質)は3層構造である。

自律神経は、視床下部にある。大脳皮質(人間の高度な精神活動を担う)大脳辺縁系(喜怒哀楽・食欲・性欲・睡眠欲・集団欲など本能的など本能的な欲求を司る)

大脳辺縁系で出された欲求は、視床下部から自律神経に伝わり最終的に心臓・血管・肺・胃腸などに、届く。

「欲求をガマン?すると自律神経のリズムが乱れる」

人間は、大脳皮質で、「考える・感動する・記憶を整理して未来に備える」なんて働きがある。

人間にしかない働き。しかし、場合によって、人間の本能的な欲求までも抑制することになってしまう。

人間の本能的な欲求(食べたい・寝たい・愛し合いたい)や喜怒哀楽の感情をセーブしていると、脳(大脳皮質・大脳辺縁系・視床下部)の3っの連携が、乱れます。

そして、大脳(人間の知性と欲求)と視床下部(自律神経の中枢)のコミュニケーションが乱れ、自律神経が円滑に働かなくなる。

「脳は、ストレスを受けやすい」

条件反射って、聞いたことありますか?食事に時間にベルの音を聞くだけで、よだれが出るというものです。条件反射は、大脳皮質で生まれます。

食欲と音を感知する場所は、それぞれ異なる場所にある。2っを同時に刺激すると、音だけで食事だとわかるようになる。(条件反射)

交通事故のニュースを聞いた人が、乗り物に乗ることを想像しただけで、突然、心臓がドキドキしたり、息苦しくなることがある。これも条件反射です。

とくに、不安な時、心臓がバクバクしたり、息苦しくなったり、めまいがしたり、ストレスで、胃がキリキリしたり、便秘になるのは、条件反射が作動しているからです。

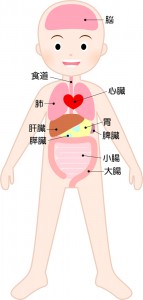

心臓や内臓、血管は、条件反射が出やすい、体の反応です。

運営者情報

初めまして!こばやし接骨院の院長、小林利忠です。

症状ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

「今、あなたはどんなことに悩んでますか?」

- 病院で検査をしても、よく分からない不調に悩んでいる

- 薬を飲まずに、良くなる方法を探している

- 私と同じ不調の人は良くなっているの?

- 同じような不調の人はいるの?

- 他院では思うような望んでいる効果が出てないけど、もし行ったら本当に良くなる?

- 自律神経を良くする専門整体院を探している

- もしかして私の不調は自律神経が原因なの?

- 私のような50年以上、不調でも対応してくれるの?

- たくさん病院にかかって、もうこれ以上どうしたらいいのか?わからないし、あきらめている…

当院へいらっしゃる方は、本当に様々な悩みを【複数】抱えています。

私は不調の原因がよく分からない症状をこれまで数多く診てきました。

一般的な院よりも経験数はケタ違いであります。良くなった人、また、良くならなかった人も多くいます。しかし、すべてが私の財産です。

だから、どんな悩み、どんな心配事も遠慮なく言ってください。安心して大丈夫です。

良くなる過程は人それぞれで、順調に良くなる場合もあれば、良くなったりその反対を何度も繰り返して、緩やかに改善することもあります。

または、10回施術しても・・・だったけど、11回目で劇的に変化することもあります。

人の体は不思議なもので「小さな宇宙」のように感じられます。

ただひとつだけ、はっきり言えることがあります。それは…、

「今どんなに不調でも、いつだってあなたの体は良くなりたいチャンスをずっと、ずっと待っている。」

これまで施術経験25年以上で自律神経に特化したオリジナル施術「The deep impact整体術」を生み出しました。

おかげさまで実績は口コミの数と内容が「証拠」だと思っています。ありがたい限りです。感謝です。

もし、あなたが不調を良くして元気になって「当たり前の日常を取り戻したい」と願うなら、私はあなたのチカラになれます。

絶対にあきらめないでくださいね^^

こばやし接骨院 院長 小林利忠

- 花田学園 日本柔道整復専門学校(夜間部)卒業

- 角谷接骨院(4年間修行)

- 医心堂染井整骨院(3年間分院長)

- あやせ駅前整形外科内科(3年間リハビリ主任)

- ティップネス吉祥寺(マシンジムトレーナー)

- フィットネスクラブ青山クエスト(パーソナルトレーナー)

- こばやし接骨院(平成21年3月開院)

- 柔道整復師(厚生労働大臣認定:国家資格者)

- 健康運動実践指導者(厚生労働省)

- 気導術(日本気導術学会)

- 山本操法伝承協会認定

- SAT調整法(日本SAT調整法協会)

- 救急法(日本赤十字)

- ケトジェニックダイエットアドバイザー

アクセス

〒177-0042 東京都練馬区下石神井2-35-10

西武新宿線【上井草駅】徒歩10分

(※下井草駅ではありません)

専用駐車場2台あり(当院ウラ)

当院手前:右折【新青梅街道より】→すぐ左手【駐車場有】

この記事に関する関連記事

- 60代女性「耳鳴りと難聴、めまいにも悩む…」

- 40代女性「電車やバスに乗れない、初めての場所が不安…」

- 30代女性「いつも首肩がこる…外出時、腹痛になってしまう…」

- 30代女性「歯医者や美容室、体調を気にしないで好きな所にお出掛けしたい!ひどい肩こりにずっと悩んでいる」

- 50代男性「首が急に左を向いてしまう、真っすぐ正面を向けない…首が震える」

- 40代女性「飛行機を乗って動悸が出て、止めてしまった…以来、眠れず」

- 40代女性「虫歯じゃないのに、歯が痛い…美容院や歯医者さんも苦手」

- 男子高校生「急に胸が痛くなって、恐怖と不安で学校に行けない…」

- 30代女性「突然、右耳が聴こえなくなる…病院で良くなる見込みがない、と言われた」

- 20代女性「めまいが悪化…動悸も出てパニック症状、外に出られない」

- 40代女性「喉がつまる、息苦しい、眠れない…次々と不調が出てくる、もう薬漬けはイヤだ」」

- 40代女性「電車に乗れない…首肩がいつもこってる、力が抜けなくてパニックになる」

- パニック障害:症例⑩

- パニック障害:症例⑨

- パニック障害:症例⑧

- 耳鳴り:症例②

- 耳鳴り:症例①

- パニック障害:症例⑦

- 頭痛:症例①

- 緊張・不安:症例②

- 起立性調節障害:症例⑤

- パニック障害:症例⑥

- パニック障害:症例⑤

- パニック障害:症例④

- めまい:症例②

- パニック障害:症例③

- パニック障害:症例②

- 耳の不調:症例①

- パニック障害:症例①

- 生活習慣性自律神経失調症

お電話ありがとうございます、

こばやし接骨院でございます。